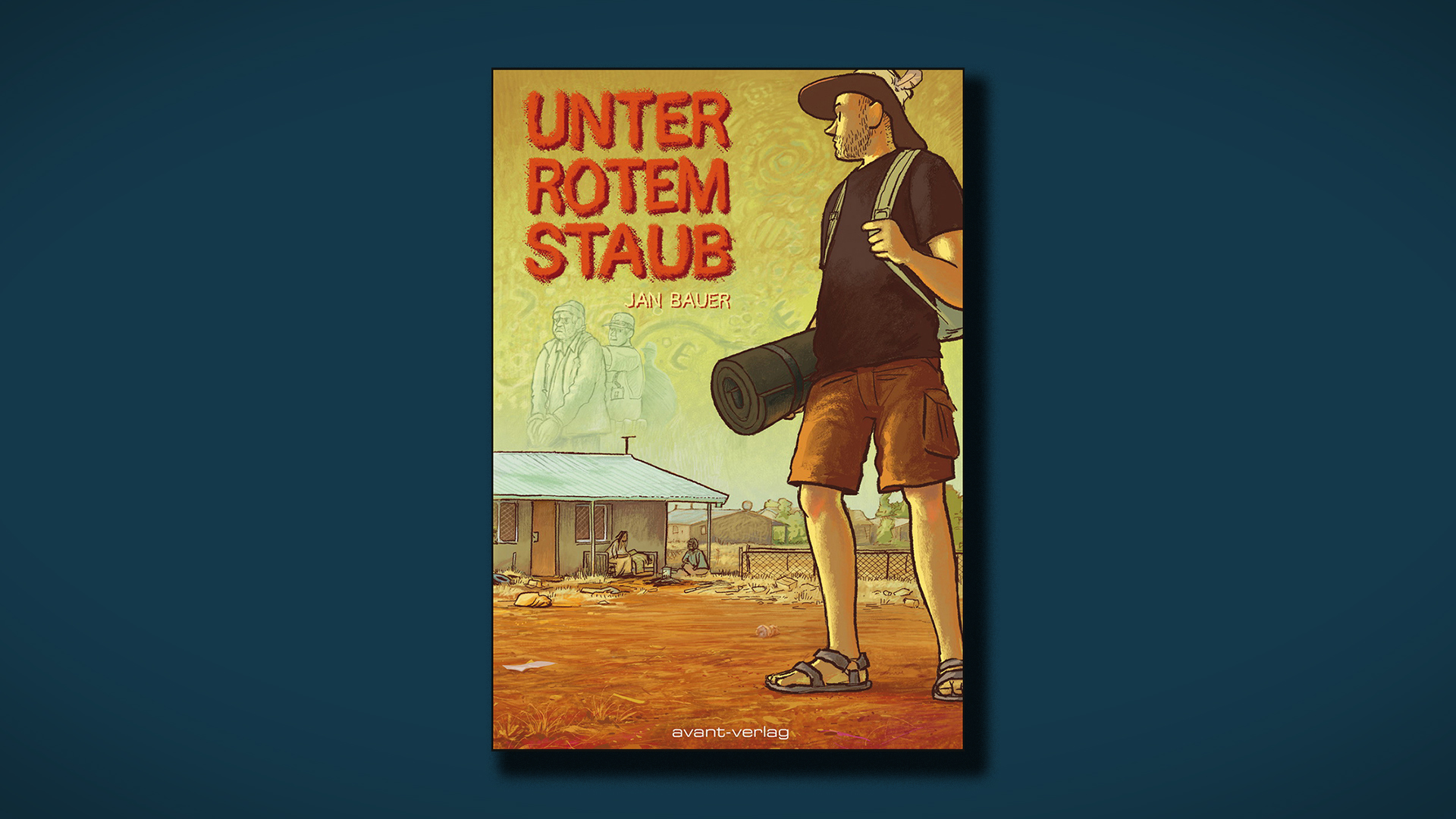

Dieses Werk lässt sich schwer einem Genre zuordnen, da es so vieles in sich vereint. Mythologie, Anthropologie, Reisebericht und das alles gebündelt in einem grafischen Tagebuch. Die Rede ist von „Unter Rotem Staub“ von Jan Bauer, dessen Reisen ihn viele Male nach Australien zogen und wovon er auf seine Art und Weise berichtet. Die Vielfalt seiner Geschichten, die verschiedenen Perspektiven nimmt der Künstler für die Lesenden spielend leicht, unterhaltsam und sehr häufig kritisch, nachdenklich ein. Die gelegentlich eingefügten Schaubilder, auf denen Jahrzehnte lange Konflikte in wenigen Stationen von Cartoon-Figuren repräsentiert werden, lockert die Atmosphäre und schafft es seinen inhaltlichen Gehalt zu vermitteln. Erschienen ist „Unter Rotem Staub“ beim Berliner Avant-Verlag im Softcover-Format zumeist einfarbigem Druck.

Tausend Jahre Kultur und eine kleine Geschichte

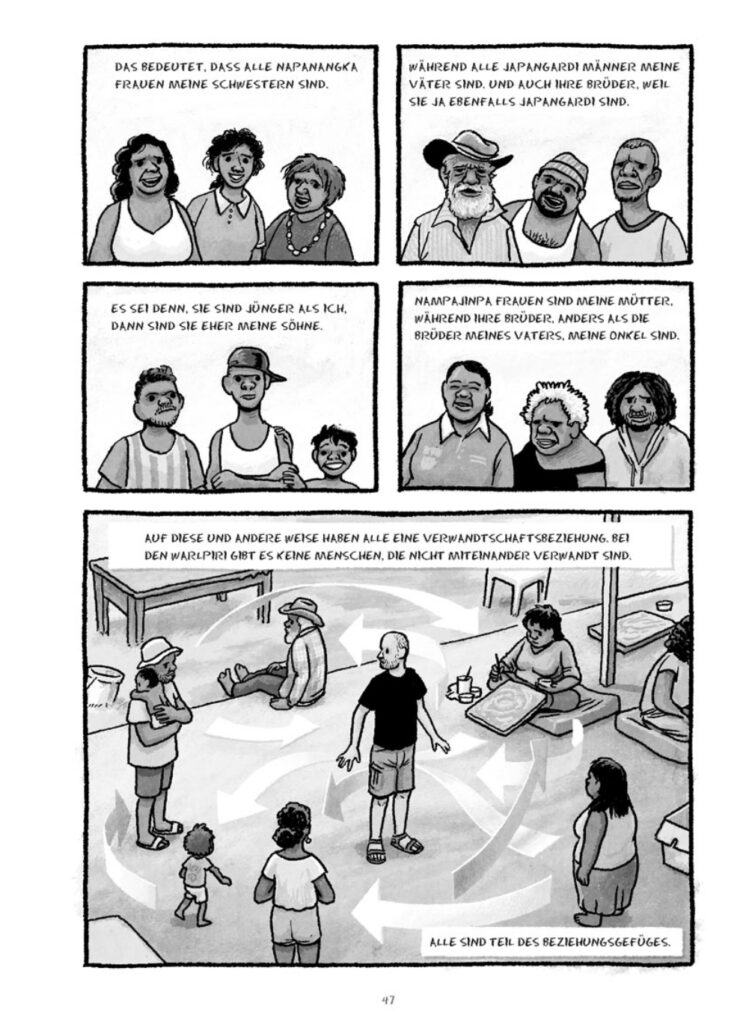

Die Reise beginnt mit einer Ur-Erzählungen aus dem Schatz von Sagen der Aborigines. Darin lassen sich zwei Dinge sofort bemerken: die anthropomorphen Wesen und die Schilderung sozialer Normen, wie zum Beispiel Wahrung einer territorialen Grenze oder das verflochtene Netz aus Verwandschaft und das damit einhergehende Regularium zur Ehelichung. Immer wieder nutzt der Reisende und Erzähler solche Mythen und Sagen, um exemplarische Situationen zu beschreiben, den Lesenden ganz ohne winkenden Zeigefinger etwas über die indigene Kultur näher zu bringen.

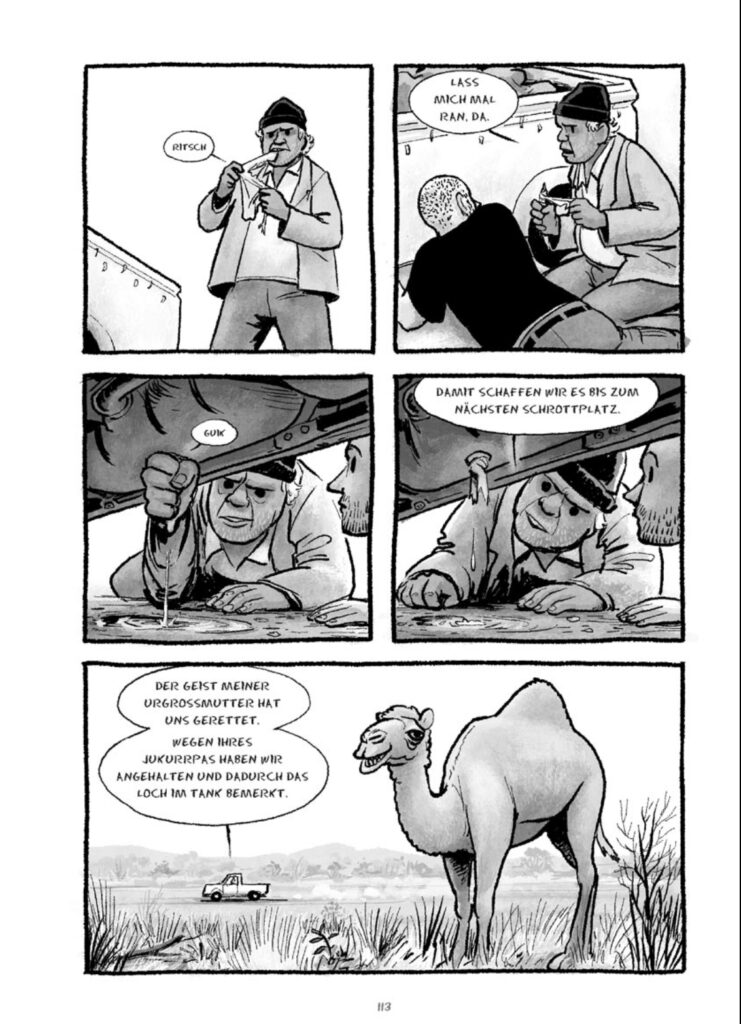

So verfolgen wir den Hamburger, wie er zuerst in einer Künstlerkommune Fuß fasst, dort einen Namen erhält, der ihm einer Familie zuordnet und eine weitere wichtige Figur kennen lernt. Mit diesem Mann namens Phil beginnt so manche Reise auf dem Weg zu einer landschaftlich markanten Stelle, um dort die Geschichte zu erzählen. Denn Geschichten, Mythen und Sagen werden in der Kultur nicht nach Zeit geordnet, sondern am Raum festgemacht. So kann es passieren, dass sich eine Geschichte (auch Line genannt) mehrere hundert Kilometer quer durchs Land zieht. Immer wieder wird dann pausiert und ein weiteres Stück der Sage erzählt, die weiterhin mündlich und nun auch schriftlich tradiert werden.

Nicht immer geradlinig

Eben jene Art der Erzählung nutzt auch der Autor, indem er ganz seicht und ohne viel zu Drängen, fast schon natürlich fließend von einer Episode zur nächsten kommt. Man merkt den Verlauf der Reise klar heraus und es drängt sich mehr und mehr das Gefühl eines grafischen Reisetagebuchs auf, das viel mehr und wirklich wichtiges zu erzählen hat. Spätestens mit der ersten Rückkehr nach Europa, für die Arbeit, und der Wiederkehr nach Australien standen die Zeichen anders.

Nun durchdringt Jan Bauer einige der rassistischen Strukturen der australischen Regierung und Gesellschaft. Die über die Jahrhunderte aufgebauten Systeme und natürlich die alles legitimierenden Gesetze der Weißen, selbstredend ohne echte Partizipation der Aborigines, werden nun knallhart ins Gesicht geschmettert. Schockierende Tatsachen und emotional ergreifende Geschichten finden nun nur noch in Form von Verachtung für Rassismus statt. Es ist eine unerwartete Wendung und sie beschäftigt, denn es geht auch um den Tod eines Freundes, der unter rotem Staub begraben liegt.

Karg, pragmatisch und doch vielseitig

Australien gibt per se nicht so wahnsinnig viel her, wenn man es zeichnerisch darstellen möchte. Damit ist nicht gemeint, dass der Kontinent, der im Übrigen so groß wie die USA ist, nichts zu bieten hätte. Nur hat sich Jan Bauer einem reduzierten und minimalistischen Zeichenstil verschrieben, der Details und eine spezielle Topografie der Regionen zeigt, sie aber nicht überstilisiert. Ihm gelingt es mit jedem Bild ein Gefühl, eine Atmosphäre einzufangen und diese auch durch seine Art die Geschichte zu erzählen spürbar wird.

Die Vermischung aus Mythologie und Reise unterscheidet sich visuell nur an einigen Details. Die menschlichen Akteure in dieser Geschichte haben alle nur schwarze Punkte als Augen, was anfänglich sonderbar erscheint. Im Nachgang erscheint diese aber sehr sinnvoll. Es gelingt die Gefühle und die Atmosphäre ohne die Identifikation zu sehr expressiven Figuren zu den Lesenden zu tragen, ohne viel Tränen zu quetschen. So kann es sein, dass das Pacing der Geschichte, die Art und Weis nahezu fotografische Motive und Bildausschnitte zum Fokus zu machen und die immer wieder auftretenden anthropologischen Referenzen einen einfach einsaugen. Es scheint teilweise, als würde man diese Reise aus erster Hand hören oder erleben.